中小企業にとって「販路拡大」は、売上を伸ばし、事業を安定・成長させるための重要なテーマです。しかし「販路拡大とは何を指すのか?」「具体的にどう進めればいいのか?」と迷う担当者も多いでしょう。

販路拡大とは、自社の商品やサービスをより多くの顧客に届けるために販売経路を増やすことです。販路を増やすことで、売り上げの増加だけでなく市場シェアの拡大・リスクの分散が期待できます。

一方でコストの増加や管理の複雑化などのデメリットがあることが課題となってきます。

販路拡大にはオンライン・オフラインで様々な手法があるので、自社にあった手法を選択することが大切です。

本記事では、販路拡大の意味や必要性・基本戦略をわかりやすく解説していきます。メリット・デメリットや成功事例など、自社の販売戦略に役立ててください。

販路拡大とは

「販路拡大(はんろかくだい)」とは、自社の商品やサービスをより多くの顧客に届けるために販売経路を増やすことを指します。

販路を増やすと「接触数×転換率×客単価」のいずれかが改善し、短期の売上増と中長期のLTV向上を同時に狙えます。

たとえば、これまで自社の営業担当が直接販売していたものを、ECサイトで販売したり、代理店やパートナー企業を通じて販売したりするのも販路拡大です。「拡販」「販売経路の拡張」「販売促進」と言い換えられることもあります。

また、単に販売経路を増やすだけでなく、新しい市場や顧客層を開拓することも含まれます。

つまり、販路拡大とは「売る場所を増やす」と「売る相手を増やす」の両面から拡大を目指すことを意味しています。

販路拡大と販路開拓の違い

似た言葉に「販路開拓」がありますが、意味は少し異なります。

- 販路開拓:新しい販売経路をゼロから作ること(海外市場への初進出・異業種との取引開始など)

- 販路拡大:既存の販売経路を広げる・強化すること(既存顧客層への販売促進・新規エリア進出など)

つまり、販路開拓は新しい販売経路のスタートラインの拡張、販路拡大は既存の販売経路の成長という違いがあります。

どちらも企業の売上向上と成長を目指すための戦略で、販路開拓で新しい販路ができてから、それをさらに拡大していくという補完関係にあります。

どちらも重要であり、状況によって使い分けが必要です。

販路拡大の必要性

販路拡大が求められる主な理由は以下の3つです。

- 売上の停滞を打破するため

- 市場の変化に対応するため

- 事業リスクを分散するため

既存の顧客だけに依存していると、リピート率や単価に上限があります。売り上げが伸びにくくなるので販路を増やすことが必須です。

近年デジタル化・SNSの台頭・消費者行動の変化により市場環境は多様化しています。消費者の購買経路が多様化し、複数チャネルで価格や評判を比較して購入を決めるので情報露出が少ない企業は不利です。

オンラインによる販路を広げることで効果測定やターゲティングが可能になり、効率的な販売を行うことができます。

1つの販路や顧客に依存していると、法規制変更や景気変動などで一気に販売機会を失うリスクがあります。

複数販路のリスクヘッジにより、安定した経営が可能になります。

販路拡大は短期的な売上アップだけでなく、中長期的な企業の安定化とブランド成長にもつながります。競合他社との差をつける成長戦略として位置づけましょう。

販路拡大の基本戦略

販路拡大を成功させるには、明確な戦略が必要です。

基本的な方向性は以下の通りです。

| 戦略分類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 市場拡張戦略 | 新しい地域・顧客層に販売する | ・ラーメン屋が他県にも店舗を出す ・日本で人気のコスメを海外ECサイトで販売する |

| 商品多角化戦略 | 新商品や派生商品で販売チャンスを増やす | サブブランドの開発、パッケージ変更 |

| チャネル戦略 | 新しい販売経路を開く | ECサイト、代理店、業務提携など |

| プロモーション戦略 | 認知を広げ購買を促す | SNS広告、展示会、タイアップ |

今までなかった地域や顧客に販売したり、新しい商品やセット販売など商品の多角化などが戦略としてあげられます。

店舗だけでの販売だったなら、ECサイトを開設したり代理店やパートナーと提携して販売してもらうなどチャネル戦略も有効です。SNSを活用したりアフィリエイト広告を始めるなどのプロモーションによって、商品の認知を広げることが可能です。

「誰に」「何を」「どこで」「どうやって」売るのか整理するのがポイントです。具体的な販路拡大の手法については後ほど紹介します。

どんな戦略をとるのが有効か、課題ごとに優先すべき戦略をまとめました。

| 現状の強み/課題 | 最優先すべき戦略 | 理由 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| CVRは高いが流入が少ない | プロモーション | まず母数拡大 | Google広告やMeta広告などWeb広告の実施 |

| 既存客は多いが売上伸び悩み | 商品多角化 | 平均注文単価・LTVの上積み | セット/定期/上位版のスモールテスト |

| 単一チャネル依存が高い | チャネル | リスク分散とスケール | 成果報酬型の提携 or 小口卸で検証 |

| 反応はあるが市場が狭い | 市場拡張 | 到達可能市場の拡大 | 地域/性別/年代の隣接セグメントに訴求展開 |

自社の「強み」と「顧客の課題」を軸に、どの戦略が最も成果につながるかを見極めることが重要です。

成果報酬型業務提携ツール

について相談してみる

販路拡大のメリット

販路拡大には多くのメリットがありますが、代表的な3つを見ていきましょう。

- 売り上げの増加

- 市場シェアの拡大

- リスク分散

販路拡大は売上増だけでなく、経営の安定化にも有効です。攻めと守りの両面から経営体質を強化できます。

売上の増加

販路が増えると、当然ながら接触できる顧客数が増え、売り上げが伸びることがメリットです。

例えば、店舗販売しかしていなかった企業がECサイトを開設するだけで全国の顧客に販売可能になります。

オンライン商談や資料ダウンロードを始めたら問い合わせが2倍に増えたというケースもあります。

販路を増やすことで売り上げアップのチャンスが広がります。「 売上=客数×単価×リピート率」なので、販路拡大は売上の掛け算効果を生みます。

市場シェアの拡大

販路を増やすと、今までリーチできなかった層にも知ってもらえるようになります。新しい販路を得ることで、競合がまだ進出していない市場を先に押さえることも可能です。

地方の企業でもオンラインでの販売を始めて、都市部からの注文がくるなど新しい取引先が増えるケースもあります。

「地方特産品のサブスクモデル」や「オンライン展示会」などは、先行者利益を得やすい販路です。

リスク分散

1つの販路や顧客層に依存していると、業績の変動リスクが高まります。

複数チャネルを持つことで、ある販路でトラブルがあっても他が支える構造を作ることができます。

コロナ禍で店舗販売の売り上げが落ちてもネット販売が好調で倒産を防げたり、法人営業が止まってもECサイトや代理店販売が売り上げを支えたというケースもあります。

特定のプラットフォームに依存していると、規約変更や広告単価の増加などがあった場合に大きなダメージを受けます。販路が複数あることで安定した売り上げを保ちやすくなるのです。

販路拡大のデメリット

もちろん、販路拡大にはリスクも存在します。代表的なものを整理します。

- コストの増加

- 管理の複雑化

- 社内リソースの圧迫

- 成果が出るのに時間がかかる

管理体制の整備は販路拡大の土台となります。仕組みを整えることが成功確率アップにつながります。

コストの増加

新しい販路の立ち上げには、広告費・人件費・システム導入費など初期コストが発生します。

販路の種類ごとに想定されるコストの例を紹介します。

【具体的なコスト例】

- ECサイト開設:システム費・デザイン費・決済手数料

- SNS広告・Google広告:広告運用費・クリエイティブ制作費

- 展示会出展:出展料・資料作成費・人件費

- 新規営業:交通費・営業人員の時間コスト

販路拡大は広げることより継続することが大切です。 ROI(投資対効果)を常に意識し、予算を管理することが重要です。

最初は少額からテストして、成果が出たら拡大するとよいでしょう。

管理の複雑化

販路が増えるほど、在庫・価格・顧客情報などの管理が煩雑になります。特に中小企業では管理負担が増えることによるミスが起きやすくなります。

トラブルの例としては、ECサイトと店舗で在庫が二重販売になったり、代理店と直接販売で価格がバラバラになるといったことがあげられます。

対策としては、販売管理ツールや顧客管理(CRM)を導入したり、販売チャネルごとに担当者や責任範囲を明確にすることが重要です。

ルールをチームで共有し、情報を管理できる仕組みを作りましょう。

社内リソースの圧迫

販路を拡大すると、営業・制作・出荷・顧客対応などすべての業務量が増加します。

少人数の会社では広げすぎて回らないという状態に陥ることも。

例えば、EC運営とSNS更新・展示会準備が重なりどれも中途半端になったり、顧客対応が追い付かずに満足度が下がってしまうことが考えられます。

人手や時間が足りなくなるという事態に陥らないためには、販路ごとの目的と優先度を明確にすることが重要です。量を増やすのではなくバランスを保つことを重視しましょう。

自社でできないことは外部委託を活用することも検討しましょう。

成果が出るまで時間がかかる

販路拡大は初めてすぐに成果が出るものではありません。特に新しい市場やチャネルでは半年から一年単位の育成機関が必要になることもあります。

SNSの運用を始めてファンがつくまでには3~6ヶ月かかるケースもありますし、ECサイトのSEOが育つまでには半年以上かかることもあります。

短期の数字よりも継続することでの利益を考え、焦らず少しずつ積み上げていくことが大切です。

成果報酬型業務提携ツール

について相談してみる

販路拡大のオンラインでの手法

ここではデジタル時代に不可欠なオンライン販路の手法を紹介します。

- オウンドメディアでの情報発信

- SNSの活用

- インターネット広告

- ECサイトの開設

- ウェビナーの開催

- メルマガの配信

デジタル施策はコスト効率が高く、全国・全世界に販路を広げることが可能になります。中小企業でも始めやすく、データを使って改善しやすいという特徴があります。

オウンドメディアでの情報発信

自社のWebサイトやブログを活用し、自社商品・サービスの専門情報を発信します。たとえば「自社サイトのコラム」や「ブログ記事」がそれにあたります。

以下は日本企業のオウンドメディア運営による成果が明示されている事例です。

| 企業/オウンドメディア名 | 成果数値 |

|---|---|

| 武蔵コーポレーション株式会社 「ウェルスハック」 | 公開から10ヶ月でオウンドメディア経由の合計売上14.6億円 |

| StockSun株式会社 | 年間売上50億円超をオウンドメディアで創出/月間リード獲得数280件以上/商談化率32% |

| 松尾産業株式会社「PEAKS MEDIA」 | 展示会での第一想起率67%/新規受注初回商談数:前年比180%増 |

| サイボウズ株式会社 「サイボウズ式」 | 月間300万PV/メディア露出年間400件/採用応募数年間2.3倍増 |

| 株式会社クラシコム 「北欧、暮らしの道具店」 | SNSフォロワー:Instagram約131万人/X(旧Twitter)約5.4万人 |

自社の商品やサービスに関する役立つ情報を定期的に発信し、読者の悩みを解決した記事によって信頼感を高めることができます。

SEO対策を行うことで検索流入を増やし、問い合わせや購入につなげられます。

SNSの活用

Instagram・X(旧Twitter)・TicTokなどを通じて認知拡大やファン化を狙います。

商品の写真や使い方の動画をInstagramで投稿したり、Xでお客様の声を発信したりが例として挙げられます。TicTokではスタッフの日常や製造の裏側などを短い動画で配信することも注目されています。

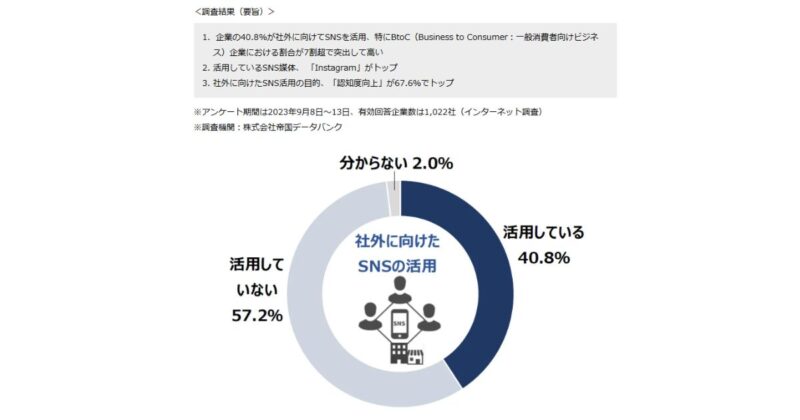

帝国データバンク の調査によると、社外に向けた情報発信ツールとして SNS を「活用している」企業は 40.8 %。特にB2C企業では約 70 %を超えているという結果がでています。

画像引用:PRTIMES

SNSを活用することが必ずしも効果には直結しませんが、顧客との接点を増加させるためには有効です。一方で、自社の活用目的に合った媒体の選定や使い分けなどの課題もあります。

費用対効果が高く瞬時に情報を発信できる点から、中小企業も活用しやすい手法として多くの企業に取り入れられています。

宣伝という形ではなく、人柄やこだわりに焦点を当てることでファンがつきやすくなります。

インターネット広告

Google広告やMeta広告などを利用し、ターゲットに合わせて広告配信する方法です。

短期間で成果を出しやすく、費用対効果を測定しやすいのが特徴です。

日本国内における総広告費は2024年に7兆6,730億円(前年比104.9%)に到達。 その中でインターネット広告費は3兆 6,517 億円(前年比109.6%)に達し、総広告費の約 47.6 % を占めています。

画像引用:電通「2024年 日本の広告費」

企業にとってインターネット広告は主軸のマーケティングチャネルになっており、今後さらに拡大すると予測されています。

地域や興味関心を設定して広告を配信するので、ピンポイントに広告を届けることができます。クリックされた分だけ課金する方式なので、少額から始められるのがメリットです。いきなり大きな金額をかけずに少額でテストして反応をみながら改善すると良いでしょう。

ECサイトの開設

自社ECサイトやモール(Amazon・楽天)への出店により、全国・海外への販路拡大が可能です。無料~低コストで始められるツールもあります。

ShopifyやBASEなどのツールを使えば、専門知識がなくても構築できます。

【代表的なツールとその特徴】

地方の小売店がBASEで通販を始めて月に10万円の売り上げをあげたり、小規模アパレルがShopifyで全国販売をしてリピーターがついたという例があります。

最初は無料ツールから始めて、慣れてきたら本格的に運営を始めるとよいでしょう。

ウェビナーの開催

「ウェビナー」とは、Web(オンライン)+セミナーを組み合わせた言葉です。 Zoomなどを使って、オンラインで説明会や講座を開きます。

自社の専門知識をオンラインセミナー形式で発信することで、リード獲得や信頼構築につながります。

直接会わなくても信頼を築ける販路として、特にBtoBに効果的です。

メルマガの配信

既存顧客に対し、キャンペーンや新商品情報を定期配信し、リピート購入を促進する手法です。

月に1~2回ニュースやお得情報をメールで配信したり、新商品やキャンペーンの案内をすることができます。

メルマガによって顧客の来店頻度が上がったり、継続購入に至るケースもあります。役立つ情報に宣伝がのせられているくらいのバランスがよいでしょう。

オンライン販路拡大で最も即効性があり、効果的な可能性が高いのはインターネット広告です。

販路拡大のオフラインでの手法

リアルな営業活動も依然として強力です。

オフラインの販路拡大の手法としては以下が挙げられます。

- テレアポ

- 取引先に紹介してもらう

- DM

- 展示会・商談会への出店

オンラインと組み合わせることで相乗効果を狙いましょう。

テレアポ

テレアポは電話を使って新しい取引先にアプローチする方法です。新規取引先への電話営業は古典的ですが、オンラインが普及しても特にBtoBの分野ではまだまだ有効です。

企業リストを作成し1社ずつ電話をかけてアポイントを取っていく方法ですが、簡潔に商品やサービスの強みを伝えて「一度話を聞いてもらうこと」を目指します。

最近ではSFAツールを活用して効率的なアプローチが可能になっています。

取引先に紹介してもらう

最も信頼性の高い販路拡大方法が、既存の顧客やパートナーからの紹介です。初対面でも安心して話を聞いてもらいやすく、信頼性が高く成約率も高いです。

ホームページ制作会社が既存クライアントから知り合いの社長を紹介してもらい受注につながったり、顧客が別店舗に勧めてくれたりする例があります。

紹介してもらうためには、まずは既存顧客に満足してもらうことが重要です。紹介制度(紹介した人に特典をつける)などを設けるのも効果的です。

DM(ダイレクトメール)

DMとは、ターゲットに直接送る手紙やチラシのことで、狙った相手に情報を届けられる手法です。

顧客リストを作り、手紙・チラシ・パンフレットを送ります。キャンペーン情報や無料相談のお知らせを記載するのも有効です。

手書きのメッセージや限定オファーを入れると反応されやすくなります。

印刷だけでなくLINEDMやメールDMなど、デジタル連携も可能です。

オフライン一本化で取り組んできた企業も、今後はオンライン施策とハイブリッドで展開すれば成果がさらに伸びる可能性があります。

販路拡大の手順

販路拡大を計画的に進めるためには、以下の5ステップが有効です。

- 市場調査

- ターゲットの選定

- 戦略の策定

- 実行

- 評価・フィードバック

販路拡大は1回きりの施策ではありません。「PDCA(計画→実行→検証→改善)」を繰り返していくことが成功の鍵です。 小さな改善を積み重ねることで、結果がどんどん安定していきます。

市場調査

まずは市場の実態を調査することが重要です。

「どこで」「どんな人に」売れそうなのか、どこにチャンスがあるのか知る必要があります。

調査する内容は以下を参考にして下さい。

- 自社の商品・サービスを必要としている人はどんな人か

- 競合はどこで販売しているか

- どんな販路が成功しているか

競合分析や市場トレンドを調査し、どこに需要があるかを把握します。SNSやGoogle検索・業界ニュース・他社サイトを観察することから始めてみましょう。

ターゲットの設定

どんな顧客に、どのような価値を届けたいのかを決めます。販路拡大で重要なのはターゲットを明確にすることです。

市場全部を相手にしようとするとメッセージがぼやけてしまうからです。 ペルソナ設定が効果的です。

以下の項目でターゲットを設定しましょう。

- 年齢・性別・地域

- どんな悩みを持っているか

- どんな場面で使うか

ターゲットを明確にするほど、伝わる販路・響く言葉がわかってきます。

戦略の策定

ターゲットが決まったらどの販路でどう売るのかを決めていきます。目的・目標(KPI)・施策・予算を明確化しましょう。

| 戦略 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| オンライン | ネット販売やSNS発信 | ECサイト、Instagram広告など |

| オフライン | 直接販売や展示会出展 | 紹介・DM・訪問営業など |

| 組み合わせ | 両方を組み合わせる | SNSで集客→展示会で契約 |

短期施策と中長期施策をバランスよく設計しましょう。

実行

戦略に基づき販促・営業・広告などを実施します。最初はスモールスタートが鉄則です。

- SNS投稿を週3回スタート

- 取引先に紹介をお願いする

- 小規模イベントやオンラインセミナーを開催

- ECサイトに商品を1つだけ出してみる

無理のない範囲でとにかく1回実行することで、課題や反応が見えてきます。 進行管理ツールを使うと効率的です。

評価・フィードバック

データをもとに成果を検証し、改善を繰り返します。

売り上げ・問い合わせ数・アクセスなどの成果をチェックし、コストに対する成果を確認します。そこから内容や時間・ターゲットの再設定など改善できる点を探っていきます。

うまくいかなかった場合は、改善して結果を伸ばすこと、 PDCAを高速で回すことが重要です。

販路拡大を成功させるポイント

販路拡大の成果を最大化するための重要ポイントを整理します。

- 自社にあった手法を選ぶ

- PDCAを回していく

- リソースがない場合は代行を活用する

無理をせず自社にあったやり方で積み上げていくことが成果につながります。

自社にあった手法を選ぶ

販路拡大にはいくつか方法がありますが、自社にあった手法を選ぶことが重要です。リソース・商材・顧客特性に合った手法を選びましょう。

選び方のポイントは以下を参考にして下さい。

| 会社のタイプ | 向いている販路 | 例 |

|---|---|---|

| 飲食・物販 | SNS、ECサイト | Instagramで写真投稿/BASEで通販 |

| BtoB(企業向け) | ウェビナー、紹介営業、DM | Zoomでセミナー開催/紹介制度 |

| 美容・健康・教育・福祉・コンサルなど | Googleビジネス、口コミ | Googleマップ登録/クチコミ強化 |

自社の強みや得意分野を活かせる方法を選びましょう。

PDCAを回していく

販路拡大を成功させるには、PDCAを回す仕組みが不可欠です。市場や顧客のニーズは常に変化するため、1度の施策で成果を出すのは困難だからです。

PDCA(Plan・Do・Check・Act)は小さく試し、改善を繰り返すことで、失敗を経験値に変え、再現性のある成長モデルを構築できます。

計画段階では「誰に何をどう売るか」を明確にし、実行後は数値で結果を検証。うまくいった要因・改善点を分析して次の施策に反映することが重要です。うまくいかなかったというデータも次の成功のための材料となります。

特に販路拡大では、KPI(CVR、CPA、ROASなど)を設定し、データで意思決定する体制が必要となります。仮説→検証→改善を高速で回す企業ほど、変化に強く、持続的に成果を出すことができるでしょう。

リソースがない場合は代行を活用する

社内にマーケターがいない場合、販路拡大代行や広告代理店の活用も有効です。

専門家の支援でスピーディに展開できます。

例:

- 広告運用 → 専門の広告代理店に委託

- SNS投稿 → フリーランスに画像作成を依頼

- ECサイト構築 → 制作会社に依頼

すべてを外注するのではなく、自社が苦手な部分だけを任せるのがおすすめです。

生成aiや副業人材の増加などによりオンラインマーケティングの敷居自体が下がっている傾向につきスモールスタートはしやすいです。

成果報酬型業務提携ツール

について相談してみる

販路拡大の成功事例

販路拡大に成功した企業は、

- 自社の強みを活かす

- 時代の変化に合わせる

- 新しい顧客との接点を作る

といった3つの共通点があります。

無印良品・富士フィルムを例として紹介します。

無印良品の成功事例

画像引用:無印良品

無印良品は国内店舗だけでなく、オンラインストアと海外店舗の両立で販路拡大を実現しました。

誕生当初は「安くて質の良い日用品」の販売を行っていました。しかし、競合が増える中で安さ勝負になってしまうリスクから、「シンプルで無駄のない暮らし」というコンセプトを、国内外の新しい販路に展開したのです。

どこでも同じ価値を感じられるブランド体験を作り、EC・実店舗・海外を組み合わせたオムニチャネル戦略を確立していきました。

「生活の基本を世界共通の価値として発信」する戦略で、現在では40以上の国・地域に展開しています。

富士フィルムの成功事例

画像引用:富士フィルム

富士フィルムはデジカメ市場の縮小を機に、化粧品・医療分野に事業転換。

培った化学技術を新たな販路へ展開し、企業の再成長を果たしました。

【新たな販路の例】

- 化粧品分野(ASTALIFTなど)

→ フィルムで培った「ナノテクノロジー」を肌ケアに応用 - 医療分野(X線画像・再生医療など)

→ 画像処理技術や素材研究を医療機器へ転用 - 機能性材料分野(液晶・半導体素材)

→ 化学素材の研究を新分野に展開

写真会社から総合科学メーカーへとブランドを再定義させ、短期的な利益だけでなく長期的な市場価値の拡大を選択したのです。

既存の強みを新しい使い道にかえ、売る相手を変えた販路拡大の成功例としてあげられています。

成功企業に共通するのは自社の強みを新しい形・別分野に転用できたことです。

販路は売り場ではなく、価値を伝える場といえるでしょう。

まとめ

販路拡大とは、自社の商品やサービスをより多くの顧客に届けるための戦略的活動です。

売り上げアップだけでなく、市場の拡大やリスク分散のために必要不可欠であるといえるでしょう。

オンライン・オフラインを組み合わせ、自社に合った方法を選ぶことで、売上拡大とリスク分散の両立が可能になります。

販路拡大はすぐに結果が出る施策ではありません。しかし、正しい戦略と継続的改善によって、確実に企業の成長を支える力になります。

短期でなく中長期的な視点で取り組むことで、自社の新しい販路を見つけることが可能になります。